作者:林寶安(國立澎湖科技大學通識中心教授)

*本文榮獲第20屆菊島文學獎「報導文學」首獎,將於2018年由澎湖縣文化局出版。

前文,請先閱讀大倉的身世(上)

開始像樣的社區

來到1917年的大倉嶼雖然只有22戶人家、131人,卻經歷了一次既神秘又關鍵性的演變。因為大倉村民終於在那之前的1900年建造了屬於自己的村廟—水仙宮,讓這座小小的漁村,從此擁有完整的宗教信仰,可以守護村民的生活與心靈。

對於生活裡非常習慣有許多大小廟宇的澎湖人或臺灣人而言,應該很難想像沒有廟宇守護的生活,竟是何等的模樣?!仔細想想,這卻是1900年以前的大倉世界,而且這樣的日子還綿延長達將近二百年之久。因此,當水仙宮在聚落裡被首次建造起來時,可以說既是奇案也是奇蹟。說它是奇案,是這些來到大倉開墾、定居、並且逐漸開枝散葉的先民,何以能夠度過將近二百年沒有村廟守護的生活?說是奇蹟,則是因為如此小型的漁村聚落,竟然可以獨立完成一座守護、安定村民身心信仰的村廟,對於他們如何籌備建造的複雜過程,令人感到好奇。

圖10 大倉水仙宮:首建於1900年,照片為1991年重建後的目前模樣

當然,中國人並不會因為沒有村廟,就沒有信仰。即使時至今日,還是有不少人隨身攜帶廟宇乞求的平安符;而移民遠赴他鄉打拼,也會在一切穩定且各方條件逐漸成熟之後,回鄉乞求母社會廟宇守護神的分身,迎往移居之地建立起分香子廟,負責守護這些新移民。因此,許多移民聚居之地,經常會經歷這種從個人信仰走向聚落信仰的過程。而一旦建立起移民分香廟,透過定期舉辦的宗教信仰祭拜活動,也就能夠有效地凝聚移民在他鄉的力量。

因此,大倉水仙宮會遲至1900年才建造完成,恐怕反映了大倉島漁村聚落的某種晚熟性格。畢竟身為聚落的信仰中心,村廟不只是村民在宗教信仰與精神層次的象徵,也是聚落如何一起出錢出力完成心願的具體表現。職此之故,在水仙宮真正矗立於大倉土地的1900年之前,或許說明當時這座內海漁村聚落的能量,還可能因為過小的人口規模,以及有限的農漁經濟條件,以致無法負擔得起建造一座村廟所需的金錢、人力與物力。

圖11 大倉水仙宮1991年重建落成碑記

1900年水仙宮的建造完成,也就具有大倉漁村聚落轉型成熟的重大意涵。雖然因為水仙宮往後歷經多次整修重建,以致首次建廟的相關牌匾記錄早已佚失無蹤,也因為目前村中耆老無人存有相關記憶,使得當時大倉人如何完成這件歷史性任務的過程,從此成為難解的歷史謎團(註5)。不過這座僅有22戶、131人的小漁村,之所以能夠順利籌措建廟所需的龐大資金,以及動員所需的人力物力,背後的關鍵恐怕就在於澎湖漁村建廟的密碼。

要瞭解澎湖廟宇如何建造,不能被自己的眼睛所蒙蔽,讓目光僅侷限在廟宇所在地的漁村聚落,而能穿透重重迷霧,找到解析的密碼。事實上,對於澎湖廟宇稍有認識的人大概都知道,可以輕易地從大廳左右兩側的牆上碑記,清楚瞭解廟宇建造的來龍去脈。從如何發起建造、通過聚落共識、組織委員會、進行款項分配與募捐、籌備與進行所有建造事宜,直到建造完成後的入火祭拜等儀式。而最重要的是,還可以從碑記上的捐款記錄完全明白,何以小小聚落會有大大的動員能量。太多的澎湖廟宇碑記顯示,有太多的資金不只是來自聚落現有住民的捐款,而還有旅外移民鄉親的奉獻。說起來,這是那個位於澎湖內海的小小大倉漁村,之所以能夠在1900年建造水仙宮的秘密,也是大部分澎湖廟宇得以重建整修得美輪美奐的重要基礎。村廟的歷史,因此隱藏著認識瞭解澎湖漁村社會如何變遷演進時,一些最重要的符碼與線索。

圖12 大倉水仙宮1991年重建捐款善信名錄

桑田的聚落

這樣說來,澎湖人外出移民,也就完全不是秘密。事實上,澎湖也沒有哪個漁村聚落可以例外,大概也沒能真正記錄究竟外移的有幾多人、幾多回、幾多代。大倉當然也是如此。從何時開始有人「出稼」(註6),至今累積多少對外的移民,大概也會是一段難解的歷史公案。不過,大倉歷史上只有起伏、未曾真正停歇的移民現象,或許會讓人認真思考,移民現象是否已經成為這座島嶼的基因?

事實上,不管有意無意,從大倉水仙宮的建造開始,不僅標誌著這座島嶼漁村的成熟轉型或蛻變,也相當程度開啟日後漁村聚落逐步改造的歷史。在這段歷史過程中,除了影響最大的政府部門各種軟硬體的規劃建設,以及大倉本身聚落居民的需求與努力之外,早已移居他鄉移民的參與,也是具有重要影響力的因素;畢竟若非他們勇於捐獻,否則水仙宮的建造與後來多次的修建,都會變得困難重重。因此,今日所見大倉聚落的面貌,也就埋藏著最多複雜歷史因素的交會,等待著被耙梳與釐清;而不管結果如何,「滄海桑田」則似乎都是對她的最佳寫照。

這是因為,今日大家所見的大倉聚落,有超過一半以上的區域是原本潮汐進出的沙灘與潮間帶,也就是每當滿潮就會是一片「滄海」的區域,現在卻是經過人為填海造陸的新生地。不過,相對於大部分海埔新生地是政府的規劃填造,大倉卻是先由村民自發進行,而後才在政府建築港口碼頭的過程中,以港區疏浚的砂石填造完成。這樣的特殊經過,在大倉聚落空間留下清楚的痕跡;聚落內清楚對比的新舊房舍樣式,具體地留下二個時代聚落演變的見證。

圖13 大倉聚落空間平面示意圖

說明:聚落東西向道路的上方(北邊)為舊聚落屋舍,下方(道路南邊)則都是海埔新生地,而長條狀的特殊土地劃分,則又是大倉特殊歷史的結果(資料來源:翻攝自大倉消防小隊掛圖。)

因此,如果您來到大倉一遊,或許可以細細觀察這新舊房舍聚落的演變。遙想陳盛家族在18世紀中葉以前登島開墾時,就在緊鄰島嶼南邊的沙灘,這片往東西向延伸可以躲避嚴寒東北季風的地塹上,逐步建造起大倉最早的舊聚落。因此,從位於舊聚落最東邊的村廟水仙宮開始,沿著廟埕一路逶迻往西的聚落巷道前進,概略就是新舊聚落的切分點;位於巷道的右側,就是舊聚落發跡的地方,左側則全部是海埔新生地填造以後才陸續建造的新房舍。聚落的新舊,也幾乎可以從房屋的建材與格局做出判斷;舊聚落最典型的房舍,就是以硓𥑮石建造的合院式古厝,至於新聚落則大多是水泥洋房,間雜著少數鐵皮屋。整個聚落裡最早的房舍,因此是那些至今仍荒廢頹圮在巷道右側的古厝,雖然早已人去樓空,卻也默默地見證那個遙遠舊聚落時代的樣貌,供人憑弔想像。至於巷道右側仍有人居住的平房、甚至洋房,則是舊聚落住民翻修古厝之後的樣貌;這些大多建造於民國六十年代的平房,依然使用的是硓𥑮石,只是因為粉刷了水泥、油漆,已經無法輕易從外觀加以判別。至於拔地而起的高樓洋房,不論是右側的少數幾棟或是左側大部分,則都是聚落裡最新的房舍,向人展示著主人的某種成就;聚落裡另外還有因為觀光產業而建造的大型民宿與小木屋館舍,也帶來聚落空間景觀的變化。

那麼,大倉幾百年前的舊聚落,究竟又是如何的模樣?懷想過去,當大倉先民在相對避風的南邊地塹,鑿獲維繫生命與生活所必要的供水水井之後,也就解決了在澎湖島嶼生存的二大要件:水源與避風;而坐北朝南呈東西向延伸的地塹,則決定日後大倉聚落的空間發展模樣。在聚落前方,是可供停靠舢舨漁船的沙灘,以及可直接進出討海採補的潮間帶淺坪區,那是大倉做為漁人之島的基本性格。因此,如果從島嶼南邊海上望向大倉島,就會看到一間間坐北朝南的硓𥑮石古厝,東西橫亙地建造在避風的地塹上,前方依傍的是沙灘潮間帶淺坪區,一幅靠海吃海的漁村景象。如果沒有後來的填海造陸,那麼舊聚落的大倉,還真是另一番美麗沙灘漁村的模樣呢!

圖14 大倉聚落鳥瞰圖

說明:1.這是從大倉東側消防小隊三樓頂鳥瞰聚落,可以搭配圖13閱讀。2.照片右下方水仙宮門口往上延伸的道路,就是大倉東西向的聚落巷道。3.位於道路右側是舊聚落所在區域,主要是硓𥑮石建造的古厝,間有新式洋房則為後來居民的翻修重建。4.道路左側則是新生地,房舍也都屬於較新式的洋房。

特殊的是,在舊聚落時期的大倉漁人為了保持漁獲的鮮活,以便在挑往馬公市場販售時可以賣得好價錢,家家戶戶便在屋舍門口前的潮間帶沙灘區,挖掘設置了「蝦姑窟」。這是在海邊挖掘稍有深度的長方形水窟洞穴,裡面可擺放長約百多公分,寬高各有三、四十公分,出口處還有一個竹編蓋子的竹籠,以暫時儲放等待販賣的各類漁獲。蝦姑窟必須夠深,能夠保持竹籠隨時沈浸在海水之中,以維持漁獲的鮮活;除此之外,蝦姑窟還是自家專屬的設施,他人不得侵犯、偷竊。因此,雖然隨著後來碼頭建設與漁業設備的現代化,蝦姑窟逐漸消失,竹簍也被新式尼龍繩魚簍所取代,直接懸掛在停靠港內的漁船邊,維持沒入水中;但是就擔負著暫時儲放漁獲以及保鮮的功能,則並無變化。

不過,受到舊聚落時期二百多年間運用蝦姑窟的習慣影響,大倉人家家戶戶門前的沙灘潮間帶,也就不僅是居民進出捕撈、討海的出入口,甚至成為各戶人家的專屬用地,受到居民相互的默認與約束。在此一因素的影響下,當後來大倉居民開始填海造陸之際,每一戶人家也就開始在自家門前慢慢地填海造陸,並且是從舊聚落屋舍直接往新生地大幅延長成為長條狀的特殊景觀(圖13)。那個樣子,就好像使用超大型燈光投射在舊聚落的屋舍上,隨著影子的拉長延伸,也就直接烙印在前方的海埔新生地。

迎向現代的大倉

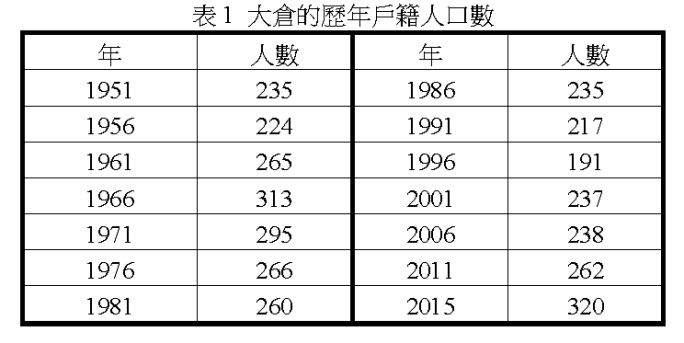

大倉人會開始填海造陸,並且最終改造聚落的模樣,跟漁村經濟條件開始改善,而且人口不斷繁衍擴大有很大的關係。畢竟即使是在偏僻落後的大倉,依然趕上了戰後的嬰兒潮,也受惠於戰後臺灣的現代化。嬰兒潮的來臨,以及公共醫藥衛生與經濟條件的改善,都讓大倉社區人口規模開始快速的增加,從1917年131人,倍增到1966年的313人(表1);人口的擴張,直接暴露出舊聚落硓𥑮石古厝在使用空間上的不足與窘迫。就是在這樣的歷史條件下,大倉人開始在門前沙灘潮間帶區域,試探性地、也默默地進行著私人的填海造陸工程。

在民國四、五十年代那個欠缺機械與動力的時代,不論是進行填海造陸,或是在填好的新生地上建造屋舍,都是備極艱辛、浩大、而且漫長的工程,完全需要家族多人的共同努力,才可能順利完成。同時,就跟石滬的建造與運用一樣,在填造過程中不願意參與的家庭成員,也就無法擁有日後造好新生地的任何權利。許多上了年紀的大倉人,因此都對於當時必須搖櫓到淺坪區海域,辛苦地搬運玄武岩回來填造的往事,記憶猶新。也記得填海造陸的工作,直到政府在民國70年以後陸續進行大倉港口碼頭的建設,才因為疏浚港口與航道的大批砂石,得以完成整體港口道路與海埔地的建造。

雖然政府對大倉港口碼頭的建造相對較晚,不過對漁民的討海生活依然影響重大。港口堤防的主要功能在保護船隻,以防受到太大風浪的破壞;而在建造完成之前,大倉漁民如果遇到颱風來襲,大夥就必須辛苦地將漁船拉上岸固定,或是想辦法停靠到馬公港。另一方面,碼頭的影響,則在於人貨設備要從漁船上下的裝卸工作。畢竟沒有碼頭的日子,船隻沒得直接停靠,只能擱淺在沙灘上,直等到漲潮時,船隻才能重新啟航出海作業。因此如果想在漲潮之前出海,就必須停泊在遠離沙灘、吃水較深的地方。如此一來,上下船也就成了難題,特別是需要搬運的器具、漁獲比較多時,也就苦了討海人。不過,在以往漁船漁具合資共有的時代,這些辛苦與不便,說起來卻也都成為船長與海腳同甘共苦的甜美記憶。

圖15 擱淺於沙灘上的漁船:這張照片傳神地說明沒有港口碼頭時代的漁船停靠模式。拍攝地點在大倉漁港右側的沙灘。照片左側即是大倉漁港的堤防。

老實說,政府終於在大倉建設了港口碼頭,背後關鍵還是在於配合漁船的動力化與私有化的趨勢。在現代化的港口碼頭條件上,漁船動力化就讓漁民突然真正「如虎添翼」,一舉衝破傳統人力與風力舢舨帆船的限制,大幅擴張漁船的作業範圍;而漁具漁法的機械化與逐步現代化,也讓漁民捕撈作業時間往24小時延伸,捕撈作業深度的能力明顯增長。而其結果,就是漁業收入的普遍增加,並且讓大倉漁民開始購置得起自己的漁船。在此一趨勢下,卻也非預期地結束了那個幾百年來看似不變的集體共有經濟模式,帶來大倉漁村人際鄰里關係的深遠衝擊。

今日的大倉漁民,因此完全離開了那個集體共有經濟的模式,轉向單船搭檔的作業,由夫妻檔、父子檔在內海這片至今還算豐饒的海域,進行著特殊的鏢魚、拖柔魚花枝、或是手釣等漁業。大倉周圍的這片海域,也因為淺坪區、珊瑚礁區密佈而讓外來漁船不敢輕易進入,幾乎被保護成為大倉所專屬的海域。而所有大倉漁民的漁獲,雖然不再需要像過去辛苦地肩挑過海路,卻還是保留自行到第三漁港擺攤販賣的習慣。這樣的模式,也讓大倉漁民延續古老的習慣,在賣完漁獲回程時,從馬公採購各種日常生活所需回家。

大倉的店仔

雖然漁民習慣於從馬公自行採購,不過做為一個日漸成熟完整的聚落,終究還是需要發展出聚落內的商業服務機能,以滿足居民各種可能的生活需求。雜貨店在大倉歷史上的出現,也就標誌了這個聚落另一個階段性的轉型意義。

大倉聚落現在有二家雜貨店,各有它們的歷史跟故事。第一家招牌上寫著「柑仔店」,是大倉島上有史以來最早的店鋪,設立於民國四十年代,另一家則在大約五年前掛上「雜貨店」的名號;老實說,在這個習用台語的小島上,這二個稱呼還真是叫人不知如何是好。

不過,如果真有這樣的感受跟困擾,那麼恭喜你,我相信您要不相當年輕,要不就是居住在生活機能非常好的都會區,是個很少會碰到「柑仔店」或「雜貨店」的生活圈,更別說還各開了一家,產生稱呼上的困擾。其實,對於有點年紀且出身偏鄉農漁村的人來說,這可一點都不是問題;我小時候村子裡有三家店鋪,至今都還記得每次母親要我去跑腿,吆喝的就是要我「去『嘉興啊』ㄏ一ㄚ」買豆油,「去『謀伯啊』ㄏ一ㄚ」買米粉,或是「去『明叔啊』ㄏ一ㄚ」買罐頭,永遠不會搞錯。而大倉人要小孩子去「柑仔店」跑腿,講的就是「去『阿花啊』ㄏ一ㄚ」買**。

其實最老的那家店鋪是有正式商業登記的,不過名稱既不是柑仔店,也不是阿花,而是令人稀奇的「克難商號」。阿花算來已經是這家商號的第三代,當初是他公婆在民國64年從即將搬離開大倉的外省榮民手上盤接過來的;榮民則據說是兩岸局勢緊張時派駐大倉建造碉堡的外省兵,等退役後留下來大倉長住,並在民國四十幾年間開設了這家商號。而今天,大倉人不用「克難商號」來稱呼,倒不見得是名稱會令人想起戰後那段刻苦克難的窮困日子,而是因為村子裡根本沒幾個人真正知道這家店的名號。尤其更關鍵的是,鄉下漁村的人際關係濃密,店老闆名字往往比起店鋪名字來得更加重要。在這種雞犬相聞的小漁村,店鋪裡買賣的是從小看到大、看到老的鄰里,見了面是長幼有序、論資排輩的稱呼;這是一個不在乎店名的世界。左鄰右舍緊密相連的共同生活網絡,才是在這裡行住坐臥的道理。

最後幾句

新來的「雜貨店」會在五年多前開設,想來應該跟當初預定建造的媽祖園區不無關係。看好媽祖園區所可能帶來的人潮與生意,「雜貨店」也就這麼申請設立,開始在這座小島上做起生意。不過,媽祖園區最終決定停建,也就讓這座島嶼因為二家店鋪明爭暗鬥生意機會,而陷入某些左右為難的無奈,以及給予村民好多茶餘飯後閒磕牙的好題材。下次您如果來大倉,或許可以留意一下這個帶點曖昧的關係,好好享受二家店鋪因為緊鄰而立所釋放的張力。

圖17 大倉的熱區:比鄰開設的這二家店鋪,已經成為今日大倉人生活裡不可或缺的元素

註釋(參考文獻)

- 陳憲明,林文鎮,2003《澎湖的農漁產業文化-西嶼鄉與白沙鄉離島篇》,澎湖:澎湖縣立文化中心。

- 蔡光庭,2015,《揚帆棹槳:澎湖北山嶼古厝聚落姓氏圖鑑》。馬公:澎湖縣文化局。

- 古閑義康,1917,〈澎湖漁村調查(十三)〉,《臺灣水產雜誌》24:31-36。(轉引自王右邦,2008:78)

- 范咸,1961,《重修臺灣府志》。台北:台灣銀行經濟研究室。

- 「大倉社區-捷足先登大倉觀光文化園區每天電子報」網頁稱:「日據時期是由當時旅外村民陳和睦集資興建」,不過僅此簡短說明,未有更詳細資料。見http://dachang.eztour.net.tw/modules/tinyd0/index.php?id=1。

- 「出稼」勞働者,是指離鄉工作的出外人、苦力。日據時期針對澎湖人的調查,大多有這方面的資料。

- 澎湖廳警務課,1939,《澎湖廳衛生概況(昭和十四)》。澎湖:澎湖廳。頁44-45。

- 台灣漁業技術顧問社,1996,《澎湖縣漁港(二)》。台北:台灣漁業技術顧問社。

- 澎湖縣政府,1983,《澎湖大倉觀光發展細部計畫規劃報告》(台灣大學土木工程學研究所都市計劃室規劃)。馬公:澎湖縣政府。

- 王右邦,2008,《澎湖白沙地區的社會與經濟變遷(17世紀初~20世紀中葉》,國立臺灣大學/歷史學系研究所碩士論文。

本文感謝所有受訪與協助的大倉耆老及朋友。

本文所有引用之照片均已標註出處;未標註出處者均為作者自行拍攝。

把大倉的宗教發展歷史、聚落形成的脈絡,島嶼的社會變遷過程,及經濟文化描寫的非長的深刻,讓吾人更進一步地了解大倉這顆海上的珍珠。

讚讚